Hacer esta entrevista ha resultado más difícil de lo que en un principio pensé, primero porque he trabajado muy de cerca a Carlos Uribe durante los últimos dos años como co-curadores de Inversiones (arte +intercambios + transacciones), una investigación curatorial que hace parte del Salón Regional de Artistas en Colombia. Segundo porque aunque ésta es una revista especializada en proyectos comunitarios en contextos sociales específicos, nunca es fácil describir y menos analizar un contexto para un público ajeno al mismo. Esta entrevista, entonces, busca introducir al contexto social y urbano del barrio Moravia y develar cómo a través de artistas docentes, gestores y activistas se proponen posibilidades de emprendimiento comunitario y desarrollo socio cultural. Carlos Uribe es artista colombiano reconocido y Ex-Director del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia en Medellín.

Adriana Ríos: ¿Qué es Moravia?

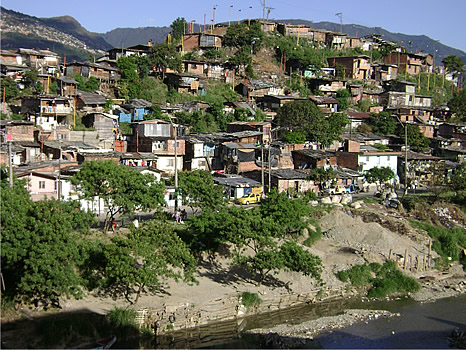

Carlos Uribe: Moravia es un barrio joven de Medellín, de 42 años de existencia. Su poblamiento se dio intensamente desde 1968, un desarrollo no planeado y un fenómeno, digamos, único. Moravia nació alrededor de un botadero de escombros que luego se convirtió en depósito de basuras y, posteriormente, en basurero oficial de la ciudad, un error histórico de la Administración de los años 70.

Entre los años 1973 y 1983, con autorización del Gobierno, se traían todos los desechos: residenciales, humanos, hospitalarios e industriales. Esto creó un germen, una mezcla de diferentes elementos… incluso, elementos radioactivos. Paradójicamente, los procesos de desarrollo no planeados, debido a los problemas sociales que atraviesa Colombia por su conflicto armado, llevaron a que por el desplazamiento Medellín fuera receptáculo de muchos campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas que venían de otras partes del país buscando mejor vida. Todos ellos se concentraron en lo que era ese depósito de basuras, viviendo del reciclaje.

En ese epicentro de la muerte creció un epicentro de la vida. Es una población de 48 mil habitantes en un área muy pequeña, es el barrio en Colombia con mayor densidad poblacional, un fenómeno único. Moravia, aparte del hacinamiento, los servicios públicos tomados por contrabando, la desescolaridad y la violencia intrafamiliar, tiene también cosas positivas, como ser un crisol de culturas. Gente que viene del sur y del norte de país, del Pacífico o de los Llanos, eso permite una riqueza cultural muy amplia. Parte de nuestra responsabilidad es visibilizar esas memorias, esa identidad, esa cultura.

AR: ¿Por qué se decide la reubicación de los habitantes de Moravia?

CU: Esta fue una zona que no tuvo mucha atención del Estado, una zona a merced de las disputas entre élites locales y urbanizadores privados. Luego de la legalización del basurero, que está a escasas 15 o 20 cuadras del centro de Medellín, era un fenómeno único que en una ciudad en desarrollo hubiera un depósito de basuras tan cerca. Las poblaciones que se establecieron fueron afectadas por grupos al margen de la ley, y la iglesia y otras organizaciones intentaron apoyar algunos procesos. Sin embargo, solo hasta hace ocho años, con Sergio Fajardo como alcalde, se empezó el proyecto de darle una cara a Moravia. Se creó un macro proyecto integral para solucionar muchas de las falencias, especialmente centrado en el antiguo botadero de basuras, pues durante dos décadas la gente armó sus ranchos encima de las basuras, poniendo en riesgo la salud y la higiene públicas.

Ahora se tratar de recuperar estos predios. Se comienza a comprar los terrenos para convertirlos en un parque, no recreativo, sino de remediación ambiental y diría también simbólica. Las comunidades que vivieron ahí podrán entender que ese espacio no era habitable, que ahora viven en un lugar nuevo, pero conservan la memoria de ser pioneros en ese poblamiento.

Luego, se hicieron mejoras por medio de tres obras: una fue el parque lineal La Bermejala que es la canalización de una quebrada que cruza el barrio y que causaba muchas inundaciones en época de invierno; otra, el mejoramiento de las vías peatonales, la creación de puentes y un puesto de salud, que se terminó en 2005; y finalmente, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, el equipamiento más importante de la zona que ha logrado cohesionar a la comunidad, tanto en alternativas de educación y cultura, como en el acompañamiento a procesos de memoria e identidad

Adriana Ríos: ¿Por qué se decide la reubicación de los habitantes de Moravia?

Carlos Uribe: Esta fue una zona que no tuvo mucha atención del Estado, una zona a merced de las disputas entre élites locales y urbanizadores privados. Luego de la legalización del basurero, que está a escasas 15 o 20 cuadras del centro de Medellín, era un fenómeno único que en una ciudad en desarrollo hubiera un depósito de basuras tan cerca. Las poblaciones que se establecieron fueron afectadas por grupos al margen de la ley, y la iglesia y otras organizaciones intentaron apoyar algunos procesos. Sin embargo, solo hasta hace ocho años, con Sergio Fajardo como alcalde, se empezó el proyecto de darle una cara a Moravia. Se creó un macro proyecto integral para solucionar muchas de las falencias, especialmente centrado en el antiguo botadero de basuras, pues durante dos décadas la gente armó sus ranchos encima de las basuras, poniendo en riesgo la salud y la higiene públicas.

Ahora se tratar de recuperar estos predios. Se comienza a comprar los terrenos para convertirlos en un parque, no recreativo, sino de remediación ambiental y diría también simbólica. Las comunidades que vivieron ahí podrán entender que ese espacio no era habitable, que ahora viven en un lugar nuevo, pero conservan la memoria de ser pioneros en ese poblamiento.

Luego, se hicieron mejoras por medio de tres obras: una fue el parque lineal La Bermejala que es la canalización de una quebrada que cruza el barrio y que causaba muchas inundaciones en época de invierno; otra, el mejoramiento de las vías peatonales, la creación de puentes y un puesto de salud, que se terminó en 2005; y finalmente, el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, el equipamiento más importante de la zona que ha logrado cohesionar a la comunidad, tanto en alternativas de educación y cultura, como en el acompañamiento a procesos de memoria e identidad.

AR: ¿El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia hizo parte desde el principio del desarrollo de la Zona Norte de Medellín, o sucedió aparte y ahora se interconecta?

CU: Sucedió aparte. El macro proyecto de intervención de Moravia aparece en el plan de desarrollo de Sergio Fajardo, pero no concebía un centro de desarrollo, o una casa de la cultura. Ellos estaban centrados en el reasentamiento, el centro de salud, y una planta industrial de reciclaje que finalmente no se realizará. El centro de desarrollo cultural se dio de manera tardía, gracias a la coincidencia entre el macro proyecto y algunas Secretarías de la Alcaldía, entre ellas la Secretaría de Cultura. El único centro cultural que había era la Escuela de Música Moravia – El Bosque.

La Secretaría de Cultura, por medio del trabajo que estaba haciendo con los jóvenes de Moravia, construyó una casa de la cultura pedida por la comunidad misma. El modelo que aparece en los proyectos de Fajardo es el de “Parque Biblioteca”, un espacio público con arquitectura de calidad, que desarrolla un núcleo bibliotecario, un auditorio para la comunidad, y zonas verdes y públicas para el esparcimiento de la gente.

Todo lo anterior ha creado nuevos radios de mejoramiento en los barrios donde se han instalado estos espacios. Fajardo denominó este fenómeno como “acupuntura cultural”, porque fue cambiar las memorias negativas de la ciudad, como el caso de la cárcel en el barrio San Javier. Lo bonito del centro cultural es que llamaron al mejor arquitecto del país, históricamente, Rogelio Salmona. A partir de ese momento, la gente de otros barrios comenzó a pedir un centro cultural para ellos. Luego aparecemos junto a un proyecto de Cabo Verde, otro centro cultural, como dos ejemplos internacionales que están cumpliendo las Metas del Milenio de la Unesco, por el tipo de dinámicas y acercamientos que se desarrollan.

AR: En este momento, ¿cuál es la misión del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia?

CU: El Centro Cultural de Moravia es equipamiento. Uno encuentra equipamientos importantes (educativos, bibliotecarios) pero normalmente no se piensa en equipamientos culturales, salvo un museo. Que se dé un modelo basado en los centros culturales parisinos de los años 70, es algo positivo para el mejoramiento de las comunidades.

El Centro Cultural funciona bajo una figura de convenio de asociación, que garantiza un presupuesto del Gobierno para la actividad anual. En el Centro ha existido una activación que crea sinergia con la comunidad: si formamos bien a los niños, en cinco o diez años vamos a tener mejores ciudadanos. A los adultos mayores no podemos cambiarlos, pero sí podemos facilitar su relación con la comunidad para una mejor convivencia.

Retomando, el modelo de centro cultural parisino era de formación en artes, que trataba de mejorar las comunidades donde se instalaba. Este Centro de acá fue pensado como un centro de formación en artes. A diferencia de un Parque Biblioteca, el Centro tiene salón de danza, taller de artes plásticas, un centro de memoria barrial, aulas de capacitación, un auditorio (el más grande de la zona norte de Medellín), espacios públicos y una sala de exposiciones. Aquí hay formación en artes visuales, teatro, danzas, música, literatura, y enseñanza del inglés. Todo esto complementa una estructura que denominaría como “trípode”: cultura, educación, e identidad y memoria.

AR: Tú eres un artista de trayectoria nacional e internacional; has trabajado como curador de Comfenalco; unos años atrás, también te has desempeñado como curador de los Salones Regionales de Artistas en 2004 y luego en 2009, y trabajaste como director artístico en el Encuentro MDE07. ¿Cómo llegaste a dirigir el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia?

CU: En la ciudad se ha creado una barrera entre un grupo de especialistas y la masa que no entiende el para qué del arte. El arte es una necesidad de cuarta categoría, pero como construcción simbólica que todos los seres humanos tenemos, además de la política y la ética, la estética está en todo sujeto. Nos lo han dicho los griegos, pero no le damos la verdadera dimensión. “Cada hombre es un artista”, como dice Beuys. En ese sentido hay que abrirle y potenciar en cada persona esa dimensión estética.

La cuestión es cómo creamos el arte: creatividad para la solución de problemas, mostrar a la ciudad sujetos que también crean, construir obras simbólicas en un mundo cada vez más materialista.

AR: ¿Qué es Ex-Situ In-Situ?

CU: “Ex-Situ In-Situ: prácticas artísticas en comunidad”, es un proyecto que desarrollamos a través de un equipo de curadores, el cual empezó con una invitación que le hice a Juan Alberto Gaviria, curador del Centro Colombo Americano, quien ha trabajado mucho en la ciudad el arte social, y Fernando Escobar, bogotano.

Había interés por parte de las universidades, y sobre todo de la Secretaría de Cultura. Cuando llegué a dirigir el proyecto, sabía que era la «Bienal de Moravia». Con Juan Alberto hicimos el proyecto e invitamos a un curador de Bogotá. Decidimos que íbamos a cambiar de formato, que no sería un formato del tipo salón o bienal, como se había dado con la «Bienal de Venecia» en Bogotá, puesto que iba en contra de las dinámicas del arte en comunidad. Lo centraríamos en las mismas dinámicas del barrio: una problemática fuerte de reasentamiento de habitantes.

Logramos que las propuestas In-situ se establecieran. Esta terminología viene de la botánica y consiste en la reubicación de especies que vienen de un mismo entorno en otro totalmente diferente. Ex-situ es el problema de la memoria y de la identidad barrial que se proponía.

Los tres curadores cuestionábamos ese exotismo que creó la mirada colonialista de los años 80 y 90, el cual trabajaba en espacios fronterizos con culturas alejadas. Las bienales de Estambul y de La Habana crearon un contexto de crítica al colonialismo, a esa relación entre países.

Adriana Ríos: ¿Cómo fue la selección inicial de artistas para este proyecto? ¿Cómo los contextualizas con Moravia, dado que algunos de ellos son de otras ciudades de Colombia y otros internacionales?

Carlos Uribe: No fue fácil encontrar el perfil del artista para trabajar en este proyecto. A nosotros nos llegó un tanto trasnochado todo ese boom, que ha sido muy criticado en diferentes esferas, tanto teóricas como en las dinámicas curatoriales. Es una opción entre todas, no es la unívoca forma relacional o participativa que es consecuente con el arte de hoy.

A través de Fernando Escobar que conocía a muchos artistas colombianos, de Juan Alberto Gaviria que conocía algunos de Medellín, y de mi parte, fuimos convocándolos. La parte más difícil fue trabajar con los artistas de Medellín, que no tienen una convicción propia y franca de trabajo en comunidad, aunque hay artistas muy valiosos como Lidia Posada, Elizabeth Mejía quien ha permanecido en las tres fases del proyecto, al igual que Paula Rincón. Natalia Echeverri fue la primera artista salida de una universidad que tuvo como foco de estudio a Moravia, muy desde la pintura y la plástica. Actualmente los habitantes ya nos proponen las cosas que debemos hacer.

AR: ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo de los artistas y el trabajo social?

CU: Yo pienso que todo trabajo artístico es social en el sentido en que se exhibe, que debe ser puesto en consideración de un público. El arte debe tener una respuesta desde la sociedad, si no sería un soliloquio desde y para el artista. Como una consecuencia más de construcción de tejido social, el arte sí puede ayudar a construir comunidad. Para las dinámicas de países en vías de desarrollo, el arte puede ser un motor, un mediador eficaz para la trasformación social.

Yo he pregonado mucho en diferentes ponencias que el artista es un “científico social”, al igual que un antropólogo, un sociólogo, un trabajador social; el artista, de hecho, tiene una formación social y una responsabilidad social, pero son opcionales.

AR: Hay una serie de términos que se relacionan con las prácticas sociales en contextos específicos: “artistas de proceso”, “artistas colaborativos”, o el concepto de “arte dialógico”. ¿Consideras que este proyecto tiene algo de eso?

CU: Desde mi perspectiva, estoy muy influenciado por Nicolas Bourriaud, y por Reinaldo Laddaga, teórico argentino de las estéticas de la emergencia, lo mismo que Nestor García Canclini, con lo que él denomina “ecologías culturales”. Hay que crear resonancias en comunidades vulnerables y romper ese muro que ha establecido el arte frente a la sociedad. El arte tiene que inmiscuirse con los asuntos cotidianos de una sociedad, potenciando esa dimensión estética a la par de la ética y la política, para construir una mejor comunidad.

AR: ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad?

CU: Como te había dicho, actualmente ellos proponen. De ahí hemos pasado a una comunidad académica y teórica donde hemos tenido una buena resonancia. Invitamos a Hans Ulrich Orbist, también han estado curadores importantes del Encuentro MDE11 como José Roca y Nuria Enguita. Nuestros pares en la ciudad están reconociendo el proceso que se hace acá. Ha tenido una resonancia en medios y tenemos la página web, www.exsituinsitumoravia.com.

Estamos en el proceso de editar un libro que hable del proyecto, pero más desde lo teórico. Tenemos el periódico Qué Pasa, escrito por las personas de la misma comunidad. Qué Pasa tiene que ver con un mural que se hizo en la fachada del Centro Cultural, de la artista italiana Katia Meneghini. Es un mural lumínico con energía solar; se prende todas las noches, habla y confronta al habitante acerca de qué pasa, cuál es su papel en la comunidad, qué está haciendo por la conformación de la comunidad, pero también pone en cuestión el hecho de que está pasando algo en Moravia, algo se está trasformando. Hay un proyecto de emisora comunitaria, que sería pionero en este tipo de esquema de construcción cultural-integral para el desarrollo.

AR: ¿Cuál es el futuro del Centro Cultural cuando ya se haya relocalizado a todos los habitantes, cuando se haya cumplido ese objetivo de mediar con la comunidad?

CU: Ex-situ In-situ expira el 31 de diciembre del 2010. Cuando El Morro sea verde, esté remediado ambiental y simbólicamente, y comunique la memoria de los habitantes, se perderá ese enfoque que nosotros le hemos dado. Habrá que crear otro paradigma de construcción social desde el arte. Vamos a continuar con otro nombre, con otro enfoque. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia es un proyecto que esperamos que continúe desde la misma comunidad; la dificultad de encontrar sostenibilidad, puesto que en Colombia algo funciona mientras haya una coherencia desde el Gobierno. Alonso Salazar termina su mandato en un año y no sabemos qué va a pasar con el alcalde que venga. Eso no puede suceder, tiene que haber una base de continuidad.